Psicoanalisi e laicità

Ivan Ottolini (a cura di)

M@gm@ vol.13 n.3 Settembre-Dicembre 2015

INCLUDETEMI FUORI

Angelo Villa

angvil.ssg@libero.it

Psicologo e psicoanalista a orientamento lacaniano, membro dell'Associazione mondiale di Psicoanalisi, lavora da parecchi anni presso la struttura pubblica di Mariano Comense. Docente della Scuola di specializzazione in psicoterapia dell'Istituto Freudiano, opera sia in contesti istituzionali che nell'ambito della pratica privata. È docente presso l'IRPA (Istituto di Ricerca di Psicanalisi Applicata) e collabora con l'Università Bicocca di Milano.

Parto da una domanda che apre la strada per una breve riflessione su un problema che, da anni, mi interroga, quello dell’appartenenza nelle associazioni psicoanalitiche. Nei suoi termini generali, il quesito è abbastanza semplice: di cosa fa esperienza un individuo nel corso della sua analisi?

In primo luogo di quello che Freud sostiene, e cioè che l’Io non è padrone in casa sua. Il sintomo che conduce l’analizzante a chiedere una cura ne è la prova più evidente; in secondo luogo del fatto che quest’area di non padronanza riporta il soggetto alla sua dipendenza dalle richieste inconsce dei familiari e, dietro di loro, delle generazioni che l’hanno preceduti. Per dirla con Lacan, l’inconscio è il discorso dell’Altro.

Provo, dunque, a riassumere: l’analizzante scopre che laddove pensava che la sua vita psichica gli appartenesse, fosse cioè sotto il suo controllo, così non é, ma, indagando indagando, si accorge che la stessa appartiene agli altri. Magari a quegli altri, la famiglia in primis, da cui credeva o cerca di separarsi. La non padronanza non rinvia, insomma, a chissà quale mistico e oscuro recesso della mente, insondabile e innominabile, ma al peso gravoso di una subita iscrizione nel discorso familiare di cui l’individuo porta inevitabilmente i segni.

La non padronanza, in definitiva, finisce per palesarsi come il velo sottile che copre l’appartenenza o, se vogliamo, l’assoggettamento dell’individuo alla storia dei genitori. Ai loro sintomi, ai loro segreti, ai loro desideri, ai loro fantasmi… Più l’analizzante si sforza di comprendere le ragioni del suo essere, le motivazioni delle sue ambizioni, più si trova confrontato con lo stretto rapporto che il suo stesso volere intrattiene con il modo in cui (una madre? un padre?) hanno voluto, nel bene o nel male. Per lui, attraverso lui e, in un certo senso, con lui. Il sintomo, inesorabilmente, indica il punto preciso e per nulla casuale nel quale si fissa l’impasse dell’analizzante, si coagula la sua sofferenza. Lui vorrebbe, lui con tutte le sue forze vorrebbe, ma… Autonomia è un termine che deriva dal greco: significa colui che si da una propria legge. Ma l’inconscio ci mostra un funzionamento dell’apparato psichico già in atto, fedele a una legge già operante, anche se iniqua o crudele.

Che cos’è, quindi, il lavoro che il paziente svolge nella terapia se non un immergersi in quella storia che, in virtù dell’età, credeva di avere lasciato alle spalle per rivisitarla, per reinterpretarla, per cogliervi il posto che ha avuto? Che cos’è, in definitiva, se non il tentativo di allentare la morsa di un’appartenenza che lo assorbe, lo schiaccia e che lo consegna a far proprie le istanze inconsce altrui?

Se un individuo non si costruisce da sé, se l’inconscio nella sua genesi casuale è storia. Ciò, per l’appunto, vuol dire storia, più o meno soggettivata. Indicativamente, l’indice di soggettivazione rispecchia l’ordine di gravità della patologia del paziente, e viceversa. In linea di massima, schematizzando, potremmo fondarla sulla base della distinzione e del confronto tra memoria e ripetizione. La prima comporta un lavoro psichico e quindi la possibilità per il singolo di rileggere e soprattutto reinterpretare gli accadimenti che hanno segnato la sua esistenza e quindi di prenderne una relativa distanza, la seconda indica il soggiacervi. Il paziente non elabora, ma ripete. Ciò agisce nella sua vita effettiva, più o meno meccanicamente, quelli che sono i significanti che lo legano al godimento di sua madre, di suo padre. La ripetizione evidenzia una forza che domina il soggetto. Freud parlava, infatti, di coazione a ripetere, mettendo così bene in luce il suo carattere brutalmente costrittivo. E aggiungeva: la ripetizione è la ripetizione di un fallimento. Verrebbe da dire, di un doppio fallimento: del paziente, ma anche del familiare cui rinvia.

Ma c’è di più. Proviamo a situare tale problematica in relazione a un asse temporale, cronologico e logico nel medesimo tempo. L’infanzia designa quella fase della vita in cui l’individuo soggiace, più o meno in maniera complice, alla domanda dei genitori, specialmente della madre. O, comunque, dell’istituzione familiare. A tal punto che le manifestazioni sintomatiche vengono spesso riassorbite nell’ambito della struttura medesima: nascoste, misconosciute, tollerate… Il momento in cui esplodono le maggiori difficoltà è, in genere, l’adolescenza, periodo nel quale spesso il disagio si traduce in manifesta contrapposizione con l’ordine adulto, con tutto quel che si associa alla famiglia. È un tentativo di separazione che spesso si presenta, anche qui, come fallimentare, illusorio, maldestro… La fuga in avanti, si rivela deficitaria, fonte talvolta di esperienze ambigue o pericolose. Non di rado, fa leva su una retorica messianica, libertaria, dove convivono discorsi e figure carismatiche capaci di attrarre proprio in virtù del loro taglio decisamente anti-familiare.

Capita che, e in questo ritrovo un mio percorso personale, sia il consumarsi doloroso di queste vicende, il drammatico palesarsi della loro inconsistenza strutturale ad aprire la strada al sintomo, coltivato segretamente nell’infanzia, eluso presuntuosamente nella ribellione giovanile e poi, voilà, eccolo finalmente comparso. Nel momento di entrare seriamente nel mondo, nel momento di rapportarsi con la sessualità. Parafrasando Hegel si potrebbe così riassumere: tesi, antitesi e sintesi. Dopo l’infanzia e l’istituzione familiare, la rivolta adolescenziale giovanile, il sintomo presenta il conto. Indicando come il processo di separazione dalla famiglia non sia avvenuto, se non, quanto meno, in parte.

Come Dante nella “Divina Commedia” occorre trovare un Virgilio per discendere nell’inferno, cercare di raggiungere il purgatorio e, chissà, intravedere qualche riverbero di luce non del paradiso, ma di quel chiarore che il fuoco del desiderio lascia di tanto in tanto percepire. L’analisi, insomma, mette in moto una soggettività sopita nella misura in cui disarticola o, per dirla alla Derrida, decostruisce il legame vischioso che incollava il paziente alla famiglia o, ribadisco, a quell’istituzione. Ora, solo ora, se ne sta distaccando, ora solo ora, il paziente sta iniziando a lasciar emergere la sua parola, in quanto propria, in quanto non più passivamente aggrappata alle figure che lo hanno condizionato, in casa, prima, fuori, poi. Il recupero di soggettività, l’interruzione del ciclo della ripetizione segnala l’allentarsi delle appartenenze in cui il paziente si trova iscritto. Qualcosa si scioglie, qualcosa si muove, qualcosa riprende a respirare…

La parola, quando l’analisi funziona, assume il valore di una scoperta, unica per l’individuo. È sulla base di questa novità che, adesso, l’individuo va verso il mondo, nel mentre prima supponeva che toccasse al mondo andare verso di lui. Il percorso interno ha spesso un riscontro esterno. Si ridefiniscono i rapporti familiari, cadono amicizie e relazioni di coppia, ne nascono dei nuovi e così via. Capita, infine, che qualche analizzante avendo trovato nella sua analisi un proprio desiderio a riguardo decida di volare a sua volta intraprendere una carriera analitica, animato da un desiderio che la sua cura stessa aveva contribuito a rivelargli.

Una decisione che lo porta ben presto a frequentare un’associazione analitica, un passaggio inevitabile, poiché se è vero, come insegna Lacan, che l’autorizza da sé, è altresì vero che si confronti con altri, partecipi alla vita di una comunità scientifica e così via. Uscito da un’appartenenza inconscia e determinante, quella all’istituzione familiare, è ora chiamato a entrare in un’altra istituzione che mantiene una sottile linea di continuità con la prima. Più precisamente, è diventato analista rielaborando la storia della sua appartenenza. Come andrà a costituirsi la nuova appartenenza? Quale forma è destinata a prendere?

Il trauma, di ritorno

Credo sia importante soffermarsi su queste domande. Essi mi sembrano pongono in evidenza due punti essenziali. Il primo: se l’analista si autorizza da sé, ciò non significa che può esercitare la sua professione senza confrontarsi con altri colleghi. Ma, aggiungo, senza partecipare ad attività che sostengono la causa e la ricerca analitica. Da soli non si va da nessuna parte e il rischio di precipitare in un delirio narcisistico autoreferenziale o di rinchiudersi pigramente nel proprio guscio è molto alto. È la ragione per cui l’entrata in un’associazione si impone come una necessità logica ed etica. Un passaggio obbligato, insomma, credo. Il secondo: è proprio questo passaggio, per quel che riguarda la mia esperienza, che tuttavia richiede un mutamento prospettico d’approccio. Una sorta di cambio di registro che non è del tutto insignificante o, soprattutto, innocuo. Mi spiego.

Quando si discute di clinica si utilizza come rimando la teoria. Essa fornisce la bussola per orientare le considerazioni su un trattamento terapeutico, sulla formulazione di una diagnosi e così via. Applicata al funzionamento delle realtà associative o istituzionali, invece, la teoria sembra spesso fornire delle indicazioni di principio, in genere ideali, che stridono parecchio se confrontate con la storia effettiva di un’istituzione. Il divario può presentarsi come effettivamente schizofrenico, come se teoria e storia non avessero nulla in comune. Una separazione che consegna la teoria al ricatto della retorica o dell’enunciazione kantiana sino a trasformarla in un’arma ambigua da usare strumentalmente, a seconda delle occasioni. Ora nel senso della ritualità stereotipata, ora, invece, per regolare faide interne al gruppo.

È un po’ quel che accade o è accaduto anche altrove, si dirà. Basti confrontare il “Manifesto del partito comunista” di Marx ed Engel con la storia dei movimenti comunisti o i Vangeli con la storia della Chiesa per saggiarne l’abissale distanza che disgiunge i primi dai secondi. Le associazioni psicoanalitiche non si sottraggono a questo destino, anzi ne pagano finanche un prezzo eccessivo. Per quanto, forse, poco interrogato. È proprio, infatti, della psicoanalisi il porre la parola al centro stesso della sua ragione d’esistere. La parola non in quanto tale, ma la parola chiamata a sostenere un certo rapporto con la verità. D’altronde, capita spesso che l’analizzante indagando le radici della sua appartenenza alla famiglia d’origine ne abbia colto la dimensione di ipocrisia, quando non addirittura di esplicita menzogna. È tuttavia nell’incontro con un’associazione che può ben accorgersi come la teoria in cui la realtà dovrebbe ritrovare un veridico specchio, come accade nella clinica, può suonare inadeguata, quando non del tutto ingannevole. Abbandonando così la parola a sé stessa, a puro espediente suggestivo.

È il motivo per il quale ritengo qui opportuno accordare alla fenomenologia quel ruolo che la teoria assume in altri contesti. Poiché è la prima, più che la seconda a dispensare i termini cruciali per declinare vissuti e senso dell’appartenenza a un’associazione psicoanalitica. Il resto, in genere, conta poco, per quanto non di rado venga chiamato in campo. Una copertura, non molto di più.

Ora, il cambio di registro dalla teoria alla fenomenologia fa da puntuale riscontro alla messa alla prova di due differenti linguaggi che per l’analizzante può non essere privo di una sua cifra traumatica che costituisce la sua vera iniziazione alla “nuova” appartenenza. Le virgolette mi paiono, in questo caso, indispensabili per sottolineare il carattere equivoco della novità.

La differenza tra teoria e fenomenologia fa indice della diversità che l’analizzante sperimenta, per un verso, rispetto alla figura dell’analista e, per un altro, nei riguardi della sua parola. In analisi, ne aveva scoperto la libertà, grazie all’ascolto discreto dell’analista, alla sua assenza di una domanda personale. E ora?

La parola che prima si cercava, intuendo e toccando la possibilità di potersi esprimere, adesso è costretta a frenarsi, a ritornare sui suoi passi. E non perché non conosca la distinzione tra il pubblico e il privato, ma perché ritrova (inaspettatamente?) qualcosa di già sperimentato. Per quanto l’analizzante o l’ex-analizzante fatichi all’inizio a riconoscerlo. Un dato, per l’appunto, fenomenologico. Osservavo più e più volte, dai suoi esordi sino alle conclusioni. L’analizzante aderisce, quanto meno in prima battuta, all’associazione cui aderisce il suo analista, anzi il più delle volte è “introdotto” e sponsorizzato in essa dal suo analista stesso. Da qui la palese circolarità che ne deriva alla domanda. L’analizzando entrando nell’associazione è legittimato dall’analista, suo implicito o esplicito garante, in cambio della legittimazione che spontaneamente l’analizzante offre al suo analista. Io riconosco te nella misura in cui tu riconosci me, a mia volta. Un uso reciproco, come lo definisce un collega. È un’operazione che si presta bene a configurarsi indebitamente come una sorta di prolungamento di un transfert forse mal analizzato o rimasto comunque in sospeso. Non a caso, le linee di continuità tra analizzante o ex-analizzante e analista, ma soprattutto di rottura tra l’uno e l’altro ne testimoniano in abbondanza. Specie ad analisi finita. La scissione di legami associativi si configura spesso come una resa dei conti post-analitica, dove emerge quello che era lasciato in sospeso nella cura. Il transfert o una sua riedizione retroattiva, certamente. Ma, forse, non solo. Il rapporto con la castrazione, ad esempio.

La scena associativa diventa quindi il teatro dove si consuma il taglio, brusco e maldestro, con l’appartenenza. Un agito, di fatto. Posto come la rottura di una sudditanza precedentemente celebrata. Come se, al fondo, non rimanessero che due vie, quella di rimanere nella scia del proprio analista, in maniera conformista, oppure quella di mettersi in opposizione… L’associazione rappresenta non di rado l’oggetto transizionale di questo “aut aut” dell’appartenenza.

Ecco, dunque, cosa risulta sacrificato sull’altare dell’appartenenza, il cemento oscuro del legame la fonda: il negativo. In una duplice direzione. Il negativo del transfert che l’analizzante coltivava nei riguardi dell’analista, da una parte. Il negativo dell’analista nei confronti degli altri, dall’altra. I nemici dell’analista sono candidati a diventare prossimamente i nemici dell’ex-analizzante. Per cooptazione, in automatico. Detto altrimenti, il negativo non reperisce una cittadinanza nella parola a meno che non si indirizzi all’esterno, al di fuori cioè di quella dialettica transferale che inaugura l’ingresso del soggetto nell’istituzione analitica.

L’appartenenza si offre come la riproposizione della questione propria al transfert. Ma, soprattutto, nella sua versione apparentemente o ostentatamente idilliaca finisce per riprodurre quella opposizione tra parola e libertà che l’analizzante aveva sperimentato nella sua famiglia. Ora, in definitiva, più complessa, nella misura in cui l’analista veste i panni del potenziale liberatore. La “nuova” appartenenza richiama qualcosa di “vecchio”. L’analizzante o l’ex-analizzante tradirà il suo analista, deluderà le sue aspettative? Si mostrerà ingrato o, come mi è capitato di sentir dire, non sufficientemente riconoscente? Infine, in buona sostanza, la sua appartenenza sarà ancora un modo per rieditare una logica della dipendenza, adesso ancor più insopportabile che in passato? E dunque per far rivivere un’ulteriore alienazione, sopportata in cambio di vantaggi professionali o peggio ancora a sostegno di una disposizione infantile, illimitata?

Volente o nolente, il familiare ritorna in campo. Quel familiare cui il paziente apparteneva, nel senso passivo del termine, più di quanto a lui appartenesse. Si riaffaccia dunque l’inibizione che, nella sua forma più scaltra, prende o si nasconde dietro la dimensione del calcolo e, più a fondo, del cinismo che può animarlo. Lo stesso Lacan si è espresso in quel modo a riguardo della fine analisi, invocando una sorta di “solde cynique”.

Ma il familiare, si sa, è una velatura dell’incesto. E quindi? L’appartenenza a un’associazione può rischiare di avviare una dinamica che lavora in controtendenza con quello che è il desiderio che orienta un’analisi? La fenomenologia dei rapporti nelle associazioni fotografa una realtà ben più logorante e complessa di quella offerta dalla teoria.

Il gruppo e la formazione

Siamo, dunque, tornati al punto dal quale l’analizzante era partito? La faccenda, bisogna riconoscerlo, non è semplice. Un’associazione psicoanalitica dovrebbe sostenere una causa, quella della psicoanalisi, per l’appunto. Non c’è associazione che non l’abbia scritto nei suoi statuti, corredata da opportune citazioni di Freud o di Lacan. Ma una causa è un’entità immateriale. Promuoverla, estenderla comporta il misurarsi con altre persone. In questo caso con altri colleghi.

Sono innumerevoli le associazioni che si rifanno ai medesimi autori di riferimento. I maggiori litigi avvengono, indicativamente, tra associazioni “sorelle”. La differenza è data meno da diversità teoriche che dalle persone che partecipano a un’associazione piuttosto che a un’altra. Ciò determina il livello di citazioni testuali tra membri del gruppo rispetto a un gruppo opposto. I “nostri”, “loro... E così via.

Il riferimento concreto alla causa nella sua traduzione effettiva significa, infatti, l’appartenenza a un gruppo e quindi il legame. O più ancora, di transfert in transfert, magari dal proprio analista a quello dell’analista del proprio analista, in salita, sino al punto chiave, grande madre di tutti gli equivoci, quello cioè che porta a identificare la causa con una persona. Il leader dell’associazione, intorno a cui ruota l’associazione stessa e, ahimè, anche un uso sfrontatamente politico delle analisi medesime. Se penso agli anni della mia giovinezza credo che, per me come per altri della mia generazione, il mio senso d’appartenenza si rovesciava di fatto in quello della militanza. Dal latino, militare, appunto. Senza che il nesso tra causa e individuo potesse minimamente venire articolato.

Constatavo di persona la diversità tra l’appartenenza a un’istituzione pubblica in cui lavoravo e quella analitica in cui muovevo i primi passi. Avevo scelto di operare in un’istituzione pubblica perché era quello mi interessava. Detestavo la carriera universitaria; stare in una pubblica istituzione voleva invece dire impegnarsi direttamente con il disagio sociale, creare interventi che si calassero nella realtà del malessere e dell’emarginazione, chiudere istituzioni repressive… Era un desiderio clinico, ma anche politico. Nell’istituzione tuttavia nessuno mi chiedeva di rendere conto del mio desiderio. L’appartenenza era un fatto burocratico, formale. L’importante era che io svolgessi le mansioni che mi erano state affidate, il resto era una questione mia personale.

Nell’associazione, invece, il rapporto si ribaltava. Il desiderio doveva essere dimostrato, ossessione che spingeva il desiderio a mutarsi perversamente in una costruzione super-egoica. La dimostrazione del desiderio, del desiderio deciso, conduceva alla militanza. Ovviamente, suscettibile d’esser elogiata e premiata. Ma, militanza per cosa o per chi?

L’interrogativo è cruciale. Se una persona incarna la causa, come mi è capitato parecchie volte di sentire dire in pubbliche riunioni, indicando nome e cognome, il problema si complica nell’esatta misura in cui, paradossalmente, si semplifica. Una persona, una sola. Non è un caso che, al di là della sigla, quanto si tratta di capire meglio di quale associazioni si tratta, ci si rinvia a un “è quella di…”. Specificando il nome dello psicoanalista al quale l’associazione fa capo.

Ciò solleva, da una parte, un argomento tanto ostico quanto poco o nulla affrontato e, dall’altra, si presta a infilarsi in una prospettiva eccessivamente scontata. L’argomento inafferrabile è quello della democrazia o, meglio, di cosa sia o cosa comporti la democrazia in un ambito analitico. Essendo l’egualitarismo una trappola che fa obiezione alle marcate differenze di storia, di prestigio o di transfert che esistono all’interno del gruppo e che ne condizionano il funzionamento. È forse anche per questo che il rimando a una sola persona semplifica radicalmente il quadro. E, nel contempo, riconduce l’intero problema della gestione del gruppo sotto la figura di un leader, per definizione, a priori equiparato al padre. Identificazione suscettibile di interpretare in un senso edipico qualsiasi obiezione al ruolo e alle azioni dello psicoanalista leader, in genere, più o meno assoluto. Mi permetto qualche osservazione a riguardo, nel tentativo di problematizzare, per lo meno, schematismi troppo frettolosi.

Prima osservazione: è nota la centralità che, all’epoca, la cultura tedesca ha assegnato alla figura del leader, da Clausewitz a Max Weber, con l’eccezione del kantiano Kelsen, nel processo di organizzazione politico e sociale delle masse. Ciò tuttavia non rende di per sé automatica l’equiparazione tra il leader e il padre, a mio parere. Per un verso, infatti, il leader non è il padre normativo edipico, quello cioè in grado di far accedere il singolo alla castrazione. Anzi, è più veridico il contrario, i cosiddetti “padri” che la storia ci ha mostrato ne sono spesso un tragico esempio. Per un altro, il leader non è la copia, il riflesso del padre effettivo di ciascuno dei membri di quella folla che lo acclama entusiasticamente. Il padre famiglia, Freud dixit, è qualcuno che ama realmente i suoi figli o che, forse, così dovrebbe, e che dunque non partecipa dell’inganno seduttivo che si sviluppa tra lui e i suoi adulatori.

Si veda, per inciso, il disegno psicologico che lo stesso Freud traccia della figura del presidente americano Wilson, allorché scrive del ruolo importantissimo che “malati di mente” hanno svolto nella storia nel momento in cui sono stati “investiti dai pieni poteri”. O ancora, restando sempre a Freud, e a quel breve testo del ’22 “Una nevrosi demoniaca del secolo decimo settimo”, all’equiparazione che vi viene istituita non tra Dio e il padre come classicamente avviene, ma tra il padre primitivo e il diavolo. Insomma, la questione non è forse così semplice…

Occorre, in particolare aggiungere un dettaglio fondamentale: ho sentito spesso dire come il transfert generi potere, quale giustificazione dell’inevitabilità della situazione che si era venuta a creare nella dinamica associativa, e non solo. Se ciò è vero, è tuttavia altrettanto vero il contrario, e cioè che il potere alimenta transfert, fuori misura, più o meno autentico che sia. Uno storico come Marc Bloch ha descritto le prassi dei re taumaturghi medioevali, dove era il potere del sovrano a garantirgli delle sue virtù terapeutiche.

Seconda osservazione: essa si collega a un certo stile (come definirlo?) perentorio, indisponente che mi è parso vedere all’opera in talune associazioni psicoanalitiche tra l’analista leader e gli allievi prediletti, alcuni dei quali ancora in analisi con lui. Spesso, quantomeno all’apparenza, impegnati in una sorta di percorso interminabile, offerto ossequiosamente come garanzia di fedeltà. Si tratta di uno stile, per taluni aspetti, piuttosto antiquato o, forse, anomalo, che mai e poi mai avrei ritrovato in un’istituzione pubblica, ad esempio. Nessuno, in quel modo, se lo sarebbe potuto permettere.

Parafrasando i celebri discorsi di Lacan, ho, nel mio piccolo, provato a ipotizzarlo una formula che lo sintetizzasse. L’ho chiamato discorso del despota. Esso si presenta, la patologia insegna, dietro la maschera dell’amore o della gentilezza come l’espressione di una richiesta che trova la sua manifestazione più compiuta in quella del ricatto. In questo caso, essa genera terrore non in sé, non perché tradisce il suo carattere di dichiarata minaccia, ma piuttosto in ragione della paura che induce sul singolo, sfruttando perversamente le sue fragilità. La paura dell’abbandono, della messa in disparte acquistano, in questo caso, un peso decisamente superiore a quello dell’intimidazione, quest’ultima, infatti, può potenzialmente mobilitare le energie difensive del soggetto, dato che in fondo un nemico viene dall’esterno a pararsi dinnanzi a lui, ben visibile e circoscrivibile. Nel caso dell’abbandono il timore è più forte poiché costringe l’individuo a convivere con i fantasmi che la solitudine si porta appresso: “Ce la farò da solo? Ne sono capace? E se poi avessero ragione gli altri? Ora che ho cercato di separarmi sono fuori da giro? E se poi avrò bisogno o necessità potrò ancora rivolgermi a quest’Altro oppure mi chiuderà la porta in faccia?”.

Scriverei così il discorso del despota: esso a seconda può valersi di una retorica di stampo degenerativo “paterno” non meno che “materno”, indifferentemente. Muta la fenomenologia, non la sostanza.

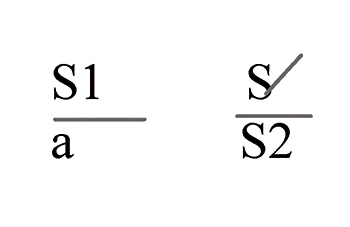

|

Nel posto della verità, ho messo “a” e cioè il reale di una soddisfazione capricciosa ben poco interrogabile, in quello dell’agente e quindi del despota un S1 che causa nell’altro il soggetto ostaggio di questo discorso, una divisione soggettiva. Ciò mette costui nelle condizioni di produrre un sapere: quale? Quello del tirare a campare? Dell’adeguarsi.

Terza osservazione: ancora il transfert, ancora gli equivoci o le ambiguità che gli sono proprie. E, di conseguenza, le paradossalità che si rivelano sulla scena pubblica nell’ambito di un’associazione, tenuto conto di quel poi si dispiega nei rapporti cosiddetti sociali. O, se vogliamo, politici. Torniamo, quindi, alla domanda, la quale è altra cosa dal desiderio. Ma, soprattutto, è irriducibile ad esso. Ciò fa sì che la domanda tenda instancabilmente a ripristinare il suo movimento circolare, costantemente ripetuto. Specie a fronte degli incontri, più o meno traumatici, che il singolo sperimenta nella sua esistenza. Sottolineo un aspetto a riguardo che mi pare decisamente fondamentale: la domanda, all’acme stesso del suo palesarsi conserva nel suo intimo la spinta a capovolgersi nel suo opposto, quanto più, cioè, implora o sembra implorare una sua soddisfazione. In altri termini, la domanda dell’Altro tende a trasformarsi in offerta all’Altro, quasi impercettibilmente. Come se, alla fin fine, tale offerta costituisse o si rivelasse come il reale obiettivo cui la domanda puntava, l’effettiva “risposta” anelata. Da qui, il circuito vizioso che consequenzialmente il soggetto innesta passando dall’amare, al voler esser amato, al consegnarsi al godimento dell’Altro. Oggetto e vittima di una soddisfazione alienata, ambigua condizione attraverso cui il soggetto cerca e, in un’accezione a suo modo masochistica, si dà l’amore.

Volentieri, infatti, o, comunque, in maniera quasi istintiva il soggetto si autovota alla rinuncia di una soddisfazione potenzialmente propria in nome e per conto di quella dell’Altro, unendo e mischiando il suo godimento con quello Reale o supposto dell’Altro. Come se, per l’appunto, si gettasse o ambisse a perdersi o a sacrificarsi nell’Altro o per l’Altro, quando l’essere gettati heideggerianamente nel mondo risulta insopportabile.

Percorso regressivo e regredente che tuttavia ripristina una sequenza storica originaria. Se, infatti, l’esistenza dell’Altro, materno in questo caso, è condizione per l’esistenza della soggettività del piccolo dell’uomo, se ne deduce conseguenzialmente che l’amore per l’Altro precede, temporalmente e logicamente, quello per se stesso, spesso a duro prezzo da conquistare. Basti solo pensare a quel che indica, spesso in maniera drammatica, la cosiddetta clinica dal maltrattamento infantile, con il minore immolato a difesa di un Altro, a suo danno, incurante di una sua tutela minimale. Varia lo stile, la forma, la “quantità”, ma è la medesima questione che si ripresenta.

Avanzo due puntualizzazioni in merito. La prima credo: sia fondamentale mettere in tensione quella che Lacan designa come “l’insondabile decisione dell’essere” [1] con il celebre bambino “polimorfo perverso” di freudiana memoria che costituisce, a pieno titolo, la prima declinazione in chiave ontologica del discorso psicoanalitico. Ovviamente senza dimenticare quanto lo stesso Freud vi precisa. E cioè che il piccolo dell’uomo può diventare polimorfo perverso “sotto l’influsso della seduzione” [2]. Preso cioè, in altri termini, entro un circolo vizioso dall’adulto si trasmette al minore e viceversa, accomunando in definitiva entrambi. Come tracciare, allora, la sottile linea di confine che, nel processo stesso di costituzione della soggettività, permette di distinguere la decisione, ciò che separa, dalla seduzione, ciò che (più o meno transferalmente) unisce?

Seconda puntualizzazione: la deriva polimorfa perversa reperisce il suo apice nell’atto sacrificale con cui un individuo sospende l’esercizio della sua soggettività, ponendosi come un dono offerto all’Altro. “L’agnello” caro alla tradizione cattolica: gratuitamente, inconsciamente, spontaneamente, masochisticamente. Inutile aggiungere come sia proprio l’amore o, se vogliamo, la sua mancanza, reale o immaginaria che sia (chi può stabilirne la misura?), vi assolva il ruolo di motivazione o giustificazione essenziale. Senza che, per altro, ciò basti ad attribuire legittimità all’operazione stessa, sia in un senso clinico che etico. Si può supporre che il fastidio che trapela da talune pagine freudiane nei riguardi del transfert, inteso come disposizione regressiva e infantile del singolo individuo, nasca dalla precisa intuizione di questo oscuro fondo che lo anima. E che, per la verità, Freud sembra evidenziarsi con maggior chiarezza nei cosiddetti scritti sociali più che in quelli propriamente legati ai casi.

Utile rammentare come anche il transfert analitico sia implicato in questa deriva sacrificale, in questo collocarsi al servizio dell’Altro, specie se avvolto dall’aura di un’acritica idealizzazione. Situazione suscettibile di generare gli agiti o le somatizzazioni più tormentate quando non sottoposte a un minimo d’elaborazione.

Riprendo, invece, due esempi di una dinamica opposta, quella cioè in cui è un’altra dinamica a prevalere. Il primo è quello che recupero direttamente da Freud e che tocca un tema, in genere poco affrontato, quello della cosiddetta pulsione gregaria. Entità psichica la cui emblematica valenza mi sembra risulti in qualche modo sminuita, quando non addirittura ridicolizzata, allorché ricondotta in un registro sociologico prima ancora che in quello propriamente ontologico che, a pieno titolo, le appartiene.

Freud ne parla, senza mai più riprenderla nei testi successivi, nel nono capitolo della Psicologia delle masse e analisi dell’Io. È, d’altronde, quel che mi sembra si possa cogliere nelle parole dello stesso Freud, in un passaggio quando ricorda come «questi fenomeni di dipendenza appartengano alla costituzione normale della società umana, quanta poca originalità e quanto poco coraggio personale si trovino in questa, quanto ogni singolo sia dominato da quegli atteggiamenti dell’anima collettiva che si manifestano come peculiarità razziali, pregiudizi sociali, opinione pubblica eccetera» [3]. In tal senso, la pulsione gregaria mi pare renda ragione non di un’anomalia occasionale o di una sorta di degenerazione sociale, più o meno snobisticamente deprecabile quanto di un lato oscuro immanente alla domanda stessa, quella attraverso cui il soggetto “rincorre” l’Altro, vi si perde, insieme ai suoi simili, nella ricerca di una figura cui offrire in dono il senso della propria esistenza.

Un secondo esempio, più estremo e decisamente tragico, ma tutt’altro che privo di legami con il precedente, credo lo si possa reperire nelle intense pagine che Giorgio Agamben dedica alle testimonianze dei sopravvissuti alle barbarie dei campi di concentramento. L’autore di Homo sacer interroga o riesamina comportamenti apparentemente incomprensibili, nel senso etimologico del termine, che hanno connotato l’esperienza limite. La sua lente d’ingrandimento si fissa rispettosamente su alcuni dettagli significanti. Il rossore ingiustificato di un giovane studente bolognese davanti al soldato nazista che brutalmente lo uccide, il fatalismo dei cosiddetti musulmani, la passività di talune reazioni all’orrore. Scrive in particolare, a quest’ultimo proposito, il noto saggista: «Come, nel linguaggio comune, per definire una persona che prende piacere nel subire qualcosa (o comunque complice di questo subire), si dice che egli “si fa fare” qualcosa (e non semplicemente che qualcosa gli viene fatto), così il coincidere di agente e paziente in un soggetto non ha la forma di un’identità inerte, ma di un movimento complesso di autoaffezione, in cui il soggetto costituisce - o mostra - se stesso come passivo (o attivo), in modo che attività e passività non posso essere mai separate, si mostrano come distinte nel loro impossibile coincidere in un sé» [4].

Prendere e dare

Cosa significa, quindi, appartenere a un’associazione psicoanalitica? Un mio amico parafrasando Sartre diceva: l’inferno sono gli altri, colleghi. L’alto tasso di litigiosità tra analisti lo conferma. Credo di non aver conosciuto le manifestazioni dell’astio rancoroso e la pratica della perfida maldicenza in misura così massiccia come nell’ambito delle associazioni psicoanalitiche: la delegittimazione dell’altro come esercizio quotidiano.

Ciò mi sembra metta in luce quello che è forse il pericolo maggiore che corre il recupero in chiave personale di quell’appartenenza che il soggetto ha scoperto come alienante: la sua deriva narcisistica. La patologia scissionista che ha caratterizzato le realtà che ho avuto modo di frequentare me ne ha fornito abbondante prova. Una sorta di reiterata commistione tra la psicologia delle folle e il narcisismo delle piccole differenze, per dirla con Freud. Un modo, cioè, per declinare l’appartenenza come appartenenza a sé. Non senza, in alcune occasioni, sfiorare il ridicolo, in questa sorta di ostinata chiusura paranoica, strutturata sul format di Carl Schmitt: amico/nemico. Dove l’amico è colui con il quale si rende possibile una specularità narcisistica e il nemico, l’acerrimo nemico è l’incarnazione di tutto il negativo possibile. Ovviamente dimenticando o facendo finta di dimenticare che il peggior nemico era poco tempo il miglior amico o quasi, ma si sa come vanno in questo caso le relazioni, le dinamiche politiche…

L’ingenuità è un grave errore analitico nei confronti del quale ciascun analista dovrebbe essere vaccinato. Da Balzac a Donna Tartt, la letteratura ha raccontato il consumarsi delle illusioni nell’entrata nel mondo adulto. L’ingenuo è il bravo bambino che non vuole saperne del godimento dell’altro o che, peggio ancora, suppone che la sua fedeltà all’ideale familiare (o, più frequentemente, materno) lo terrà al riparo dalla vorace e disinibita irruenza delle pretese altrui. Così facendo, tutt’al più, potrà fare della sua posizione individuale un mero atto di solitaria testimonianza, cui la convinzione d’esser stato coerente al proprio ideale sarà la magra consolazione.

Appartenere a un’associazione comporta l’entrare in un gioco relazionale complesso. Può darsi che ciò spinga i più arrivisti, non necessariamente i migliori, a partecipare più intensamente all’associazione, sino a considerarla di fatto un affare loro. Può darsi che sempre il medesimo movimento spinga altri ai margini dell’associazione, non necessariamente e non obbligatoriamente i migliori, dipende… Per quanto i giochi interni a un’associazione tendano ad assumere in maniera prevalente una determinata configurazione (chi parla di solito, chi scrive, chi ha in controllo chi, chi…), l’importante è che non lo siano mai fatti del tutto… Ciò che mi sembra decisivo è come riuscire a scrollare l’appartenenza da un’alienazione parassitaria o da una “soluzione” compensatoria narcisistica. La teoria analitica, penso in particolar modo a Lacan, offre formule illuminanti in proposito, ma come dicevo in precedenza è proprio sul terreno dell’associazione che teoria e pratica celebrano sovente un divorzio litigioso. Riprendendo quel che, in altri contesti, da qualche parte sottolinea Hannah Arendt abbiamo bisogno più di esperienze che di teorie.

L’appartenenza pone il soggetto di fronte a un bivio che, per ragioni espositive, provo a esasperare, quello cioè tra identità e lavoro. Se l’appartenenza finisce per privilegiare, come spesso accade, il tema dell’identità, ciò mette in subordine tutto il resto. Da qui non i conflitti, quelli sono in larga parte ineliminabili, ma il tipo di conflitti che ne discendono. Ne consegue che l’associazione si piega sulla dimensione caratteristica del gruppo e delle dinamiche che gli sono proprie. Il “noi” contro “gli altri”, i depositari del verbo contro gli eretici e i falsari e così via. La storia della psicoanalisi, in particolar modo lacaniana, è ricca di episodi del genere. Se, invece, risulta privilegiato il lavoro, è l’identità a passare in secondo piano. Lacan stesso parlava del transfert di lavoro come fondamento di una comunità analitica. Il transfert di lavoro come risposta al lutto del transfert personale. Certo che tra il dire e il fare…

Si tratta di una distinzione che, nella vita pratica di un’associazione, sembra rilevare di una diversa disposizione soggettiva. Il culto dell’identità solletica non di rado una pulsione bulimica del prendere, laddove la centralità del lavoro dovrebbe propendere verso una tensione al dare o, per dirla in termini meno enfatici, al portare qualcosa di una propria energia, di un proprio interesse affinché l’associazione sia viva, sviluppi una ricerca, definisca un campo d’indagine, declini insomma un "che cos’è" dell’essere psicoanalista oggi.

Ora, quanto detto non risolve tuttavia l’altra questione con cui l’associazione è messa a confronto e che non è unicamente quello della possibile e non eccessivamente sgradevole convivenza tra analisti. Un’associazione possiede anche un suo scopo, implicito, quello cioè della formazione dell’analista.

Se l’analisi è terminabile, lo stesso non si può dire della formazione che è, al contrario, interminabile. L’analista si autorizza da sé, Lacan dixit. Ma, affinché una simile autorizzazione non diventi un atto di pura autoreferenzialità, occorre che si misuri costantemente con un ambito di ricerca e di scambio. Anche qui, la questione non è semplice, poiché pone il problema non solo del lavoro, ma altresì quello della qualità inerente il lavoro stesso.

Chi o cosa ne giudica la portata? Si tratta di un tema che si riflette sulla struttura medesima dell’organizzazione associativa. Essa intreccia o, quanto meno, sovrappone il problema dell’ortodossia o della libertà di speculazione clinica con quello proprio, se così possiamo dire, al livello di elaborazione prodotto. Nel primo caso, l’associazione tende ad assumere un carattere più chiuso, ponendosi di fatto come garante della corretta applicazione o interpretazione del verbo psicoanalitico. La si direbbe un’associazione esclusiva, chi non vi aderisce ne rimane fuori. Nel secondo caso, l’associazione non si pone, almeno esplicitamente, il compito di “vigilare” sulla produzione del materiale realizzato. O, quanto meno, non più di tanto. L’associazione prende una forma inclusiva o, se vogliamo, estensiva, pagando forse il prezzo di un’eccessiva dispersione del rigore scientifico. È l’arcipelago contro la monarchia, e viceversa. O, se vogliamo, la pluralità dispersiva contro l’arida compattezza?

Struttura e funzionamento dell’associazione entrano, di conseguenza, in tensione con il processo formativo dal quale non sono minimamente svincolate, a meno che non si chieda all’associazione un compito puramente strumentale, quello cioè di dispensatrice di un titolo da poter esibire pubblicamente in occasione di un convegno o di un dibattito. In quest’ultimo caso, l’appartenenza si riduce a poca cosa.

Eccoci, dunque al punto di partenza. Partecipare a un’associazione è per uno psicoanalista una scelta quasi obbligata. Cosa può quindi orientare tale scelta e, di conseguenza, quale carattere assume la sua appartenenza? Per quel che mi riguarda, quanto sinora scritto non attiene una riflessione puramente teorica, ma tocca in maniera diretta quel che mi è capitato di sperimentare nelle mie frequentazioni analitiche. Nel corso di un accanito dibattito, molto più che tra me e le associazioni cui appartenevo, tra me e il mio sintomo che, puntualmente, si ravvivava. Appartenere o non appartenere?, mi ripetevo nel mio intimo, come un novello Amleto. L’appartenenza, quella che conoscevo, mi pareva mi inchiodasse a quell’alienazione che mal digerivo, la non appartenenza mi proiettava in una solitudine che rifiutavo. Ho conosciuto colleghi che hanno fatto carriera nelle associazioni, altri, invece, che ne sono usciti, persi nel loro isolamento. Non mi piacevano i primi, così sfrontati o conformisti, non sopportavo i secondi, così incollati a una lamentela scontata. Forse anche giusta, ma inconcludente. Ed io? Per quel che mi riguarda aveva optato, non certo coscientemente, per un sintomo, come ho appena scritto, cioè per un compromesso nel senso freudiano del termine. È quel che motiva il titolo di questo articolo, e cioè “includetemi fuori”. In altri termini, sto in un’associazione, perché non riesco a rimanervi fuori, ma non riesco nemmeno a collocarmi dentro. Mi si situo sul bordo, in una sorta di extimità capovolta, rovesciata. Ma, nel contempo, dolorosa, il mio corpo (sic!) ne sa qualcosa.

Ciò mi ha portato a ritornare sulla necessità di interrogare l’appartenenza nel suo rapporto con la scelta. Interrogazione necessaria ogni qualcosa la si sgancia da quel legame ambiguo che intrattiene con il transfert. Provo, dunque, a concludere. O, più precisamente, ne esiste una? Per quel che mi riguarda, direi di no. Non esiste una conclusione, perché non esiste una soluzione.

È proprio, d’altronde, di ogni legame sociale contenere al suo interno quel che lo nega e quel che costituisce, nel contempo, la sua verità: perché stupirsene? Perché dovrebbe essere diverso tra analisti? Perché hanno fatto un’analisi? Perché ciò li ha resi diversi (non oso dire migliori) dal resto dell’umanità?

Evidentemente no, inutile avventurarsi in approfondimenti storici, se ne rimarrebbe delusi. Gli analisti sono fatti della stessa pasta di tutti gli altri esseri umani, se non addirittura peggio, in taluni casi. Se non esiste una soluzione, dunque, è perché al contrario può esistere solo una posizione, la quale non può che essere singolare, in ogni caso. Freudianamente, uno per uno.

Che cosa significa, per me, dunque, appartenere a un’associazione psicoanalitica? Ho posto degli elementi critici, mi sembra opportuno porre una considerazione autocritica. Il disincanto che uno sperimenta in un’associazione è la copia fedele del disincanto che ciascuno sperimenta nel mondo e contro il quale nessun trattamento può anestetizzare, anzi… Ora, il limite della critica è quella di essere figlia dell’ideale. Può così prestarsi a dare voce all’anima bella di hegeliana memoria che riposa insonne in ognuno di noi. Non ho nulla contro l’anima bella, non condivido quell’ironia così prossima al sarcasmo con cui la tratta Lacan nella sua rilettura del caso di Dora. Ma, è una posizione che risulta improduttiva in un’associazione. Meglio allora collocarsi fuori, rivendicando orgogliosamente la non appartenenza, correndo il rischio che l’"io da solo" diventi "l’io solo" (contro tutti?).

Ma, c’è di più. Il limite della critica è quello di presentarsi come il frutto di una nostalgia o, ma è lo stesso, come il ritorno (rancoroso?) di una delusione. Sia come sia, la critica rischia così di alimentarsi del clima dell’attesa, spesso mascherato in vario modo. Il ricorso alla citazione “magica” è uno di questi, come se la citazione appropriata (e, ovviamente, condivisibile) bastasse a scongiurare il reale, l’incontro faticoso con gli altri. La citazione è metonimia più che metafora di un padre (o di una madre?) assente. Insomma, si ritorna sempre lì. Passando dalla delusione per i rapporti sperimentati, per i transfert consumati al modo più “religioso” di conservazione del transfert, quello che deve ancora arrivare, quello che una citazione può farci presagire, quello che… La critica appare così come aggressività gratuita, come rifiuto di quell’azione che l’appartenenza comporta. Traduco: credo che il lascito di un’analisi possa ben riconoscersi nella voglia di partecipare a un’associazione, cioè di esserne parte attiva.

Se insomma appartenere implica un’identificazione ritengo passi di qui la differenza tra un’identificazione a un’appartenenza subita e una assunta attivamente. L’analisi nella misura in cui interroga il legame familiare permette al paziente di rileggerlo e di ritrovare un posto differente nella sua storia da quello in cui i sintomi degli altri e i suoi l’avevano collocato. In altri termini, non si rompe l’appartenenza (come si potrebbe?), ma si permetter al paziente di introdurvi la propria soggettività, cioè di riscrivere la propria appartenenza. Per analogia, è quel che accade anche in un’associazione. L’appartenenza dovrebbe implicare la possibilità di poter incidere nella vita dell’associazione. Mi pare l’unica posizione, l’unica possibile declinazione di un’appartenenza non alienata. Certo, ci sono gli altri, come sempre. E non solo gli amici, quelli che si stima, quelli che…

Un’associazione di solo amici non è tale, anche perché gli amici finisco poi per rivelarsi nemici... Una vecchia storia che si ripete sempre uguale. C’è quel che c’è, in definitiva. Perché funzioni un’associazione deve, a mio avviso, conservare al suo interno una dimensione istituzionale. Ciò significa che i legami tra gli individui non devono soffrire di una vicinanza eccessiva. Come i porcospini in inverno di Schopenhauer il difficile è trovare la giusta distanza. Troppo lontani tra loro i porcospini muoiono di freddo e, forse, si paranoicizzano, troppo vicini si infilano gli aculei l’uno nell’altro. Una buona appartenenza richiede le condizioni oggettive e soggettive per esercitare un’azione, quella che rende un’associazione di chi vi aderisce e, nel contempo, non solo sua. E, quindi, partecipazione, ma anche libertà e un po’ di solitudine, quella indispensabile a evitare la fusionalità tipica della gruppalità esasperata. Questo significa, in definitiva, che appartenere a un’associazione significa avere un luogo dove poter dare, molto più che prendere; un luogo dove poter metterci qualcosa di personale. Idee, pensieri, elaborazioni, atti… Quel personale che l’analisi ha contribuito a far emergere, a produrre nel paziente ora diventato impaziente. Se l’analisi ha fatto entrare il paziente dentro di sé, ora l’associazione pone (o dovrebbe porre, che ciascuno scelga l’associazione che gli è più congeniale…) quella stessa persona nella posizione di fa uscire un distillato di quell’esperienza, un esito di quel viaggio affinché l’associazione ne sia, a sua volta, segnata. Ripeto, non è facile. Il tempo che comporta il lavoro in un’associazione pare spesso logorante, infinito. E, in tutta onestà, occorre riconoscere che lo è. Ma esistono alternative al legame sociale? E, poi, forse, quello che io posso dire dell’altro non è forse quello che anche l’altro può affermare di me? Appartenere a un’associazione comporta il poter lavorare su quell’appartenenza. Gramsci direbbe con l’ottimismo della volontà e il pessimismo della ragione. D’altronde, da soli, si combina ben poco.

Note

[1] Jacques Lacan, Discorso sulla causalità psichica, in Scritti, 2 voll.; Einaudi, Torino, 1974, vol. 1, p. 171.

[2] Sigmund Freud, Tre saggi sulla teoria sessuale, in Opere, 12 voll., cit., vol. IV, p. 499.

[3] Sigmund Freud, Psicologia delle masse e analisi dell’Io, in Opere, 12 voll., cit., vol. IX, p. 305.

[4] Giorgio Agamben, Quel che resta di Auschwitz. L’archivio e il testimone (Homo sacer III), Bollati Boringhieri, Torino, 1998, p. 103.

DOAJ

Content

DOAJ

Content

newsletter subscription

www.analisiqualitativa.com